Volenti o nolenti, stiamo entrando nell’era dell’Internet of Things. Complice anche il fatto che i componenti elettronici sono ormai l’unica cosa il cui prezzo, anziché aumentare, scende, realizzare la propria “casa intelligente” è diventato alla portata di qualsiasi nerd di buona volontà (e di grandi ambizioni). Alla fine, si tratta di scrivere un semplice firmware che acquisisca i dati da un qualche sensore e li trasmetta ad un nodo centrale, e progettare (se necessario) uno straccio di circuiteria per il condizionamento del segnale. La vera sfida, semmai, è staccare i propri sensori dalla presa della corrente, e alimentarli tramite qualche forma di energy harvesting. Di sicuro la tecnica più popolare per “mietere energia” dall’ambiente consiste nell’utilizzare dei pannelli solari. Ovviamente, essendo il sole una risorsa intermittente, occorre dimensionare con un minimo di accuratezza l’intero sistema ma, come dimostreremo in quest’articolo, non si tratta di niente di particolarmente difficile.

Introduzione

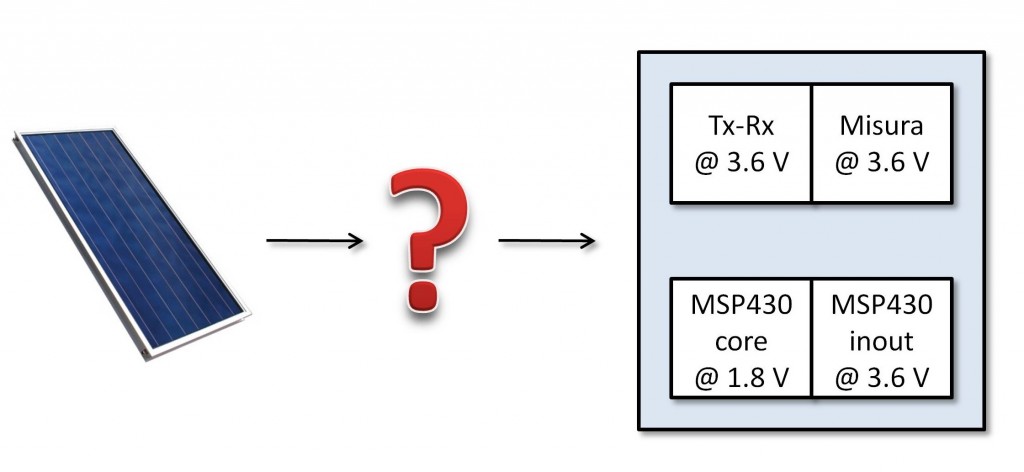

Ci sono due o tre mantra che ti senti ripetere allo sfinimento, quando sei all’università. Uno è che, qualsiasi cosa progetti, deve costare poco. Il secondo è che, qualsiasi cosa progetti, deve occupare poco spazio. Il terzo è che, qualsiasi cosa progetti, deve consumare anche meno. Forse un po’ meno sui primi due, ma sul terzo è sicuramente molto importante considerando i costi energetici. Qualsiasi progetto fai, alla fine devi dirgli quanto consuma. O almeno stimare questo consumo. Non importa se il tuo progetto è già tanto se funziona e sai che ti importa quanto consuma, o è così complicato da richiedere un frigorifero per il raffreddamento, e quanto vuoi che consumi, pare una lavatrice. No: in tutti i casi bisogna vedere quanto consuma l’aggeggio di turno. Da un certo punto di vista la cosa ha senso. Prima c’erano gli armadi a muro pieni di cavi e relè che consumavano quanto una centrale nucleare, e il consumo era un serio problema. Oggi c’è un’infinità di dispositivi a batteria, che devono consumare poco se si vuole che la batteria duri, e quindi il consumo continua ad essere un serio problema. Del resto, lo scaling nelle dimensioni dei componenti grazie al quale si è passati dall’armadio dell’ENIAC alla scatoletta dei fiammiferi di uno smartphone è lo stesso che ha permesso di alimentare il tutto a batteria: più sono piccoli i transistor, più sono basse tensioni e correnti necessarie per farli funzionare, e minore è la potenza dissipata (un altro mantra che non è facile dimenticare: P = V × I, P = V × I, P = V × I…). Quindi, se vuoi progettare un circuito che consumi poco, un certo lavoro di ottimizzazione è sicuramente indispensabile, ma in fondo la tecnologia ti aiuta. Ma c’è un terzo caso in cui invece la tecnologia ti rema contro. Il costo dei componenti è ormai così ridotto che puoi andare su Amazon e ordinare dei pannelli solari. Quindi puoi togliere completamente la batteria, e tentare di alimentare il tuo dispositivo in maniera completamente autonoma. Bastano un paio di click e nel giro di qualche giorno li hai a casa, e a quel punto ti trovi davanti al problema ingrato di alimentare con una sorgente di energia discontinua e a bassa efficienza un dispositivo che invece richiede un’alimentazione stabile per almeno un tot tempo. Bene, come si fa? Immaginiamo di voler progettare un sensore alimentato da pannelli solari. Diciamo che questo nostro sensore misurerà qualcosa (umidità, pressione, temperatura, quello che vi pare) e la trasmetterà via canale wireless ad un un’unità centrale, sia essa un computer, uno smartphone o una scheda dedicata che funge da coordinatore della rete. Il sensore avrà quindi un po’ di circuiteria per la misura del parametro che ci interessa e un qualche genere di microcontrollore con annesso transceiver da un lato, e i pannelli solari dall’altro. Il grosso problema qui è: cosa ci mettiamo nel mezzo (Figura 1)?

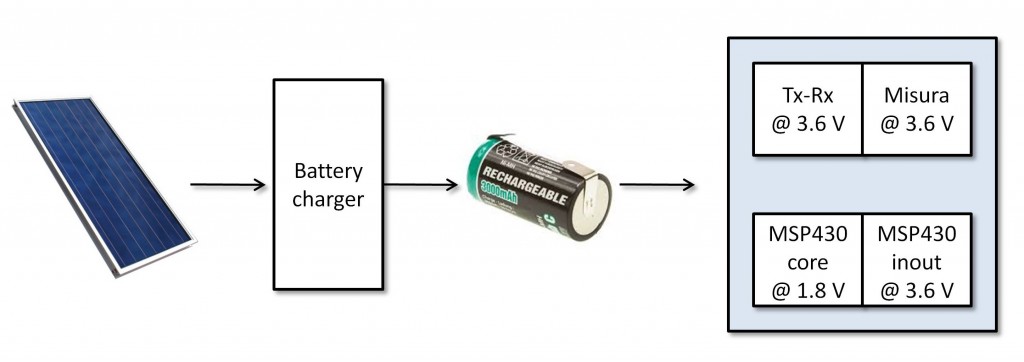

Non possiamo collegare direttamente i pannelli solari al micro/circuiteria di misura, a causa del fatto che i pannelli solari non forniscono mai tensione e corrente in maniera continua. Qui con “maniera continua” ci riferiamo ad una cosa diversa da ciò che accade con la corrente che l’Enel gentilmente ci fornisce. La corrente della presa della corrente non è continua perché viaggia come un’onda sinusoidale a 50 Hz; qui la corrente non è continua perché la fonte che la genera (ossia il sole) non fornisce sempre la stessa potenza. Basta una nuvola o un piccione che decide di poggiarsi proprio lì per far crollare la potenza generata. Quindi, la cosa più opportuna da fare è inserire una batteria ricaricabile, nel mezzo, che appunto ricaricheremo con la potenza generata dai pannelli solari (Figura 2).

Non basta. Se guardate il datasheet di un qualsiasi microcontrollore, noterete che spesso i micro necessitano di più di una tensione di alimentazione. Il motivo è sempre lo stesso: ridurre il consumo di potenza. In effetti, se il core del micro può lavorare ad una tensione più bassa rispetto, ad esempio, alle sue periferiche, non ha senso alimentare tutto alla tensione più alta: è più efficiente avere due tensioni di alimentazione. Ad esempio, l’MSP430 della Texas ha un core che lavora a 1.8 V e il modulo di input/output che lavora a 3.6 V. Quindi, supponendo di usare un MSP430, il nostro circuito nel mezzo dovrà generare sia i 3.6 V per il modulo di input/output che gli 1.8 V per il core. Se, ad esempio, i 3.6 V venissero direttamente dalla batteria ricaricabile che abbiamo già deciso di usare, come generiamo gli 1.8 V? La scelta più ovvia sarebbe un partitore resistivo, ma questo è il circuito di alimentazione più inefficiente che esista, perché la tensione che non consegna al carico un [...]

ATTENZIONE: quello che hai appena letto è solo un estratto, l'Articolo Tecnico completo è composto da ben 2732 parole ed è riservato agli ABBONATI. Con l'Abbonamento avrai anche accesso a tutti gli altri Articoli Tecnici che potrai leggere in formato PDF per un anno. ABBONATI ORA, è semplice e sicuro.

L’energia del sole è una fonte illimitata e per di più free. Solo attraverso ulteriori studi in termini di nuovi materiali per le celle fotovoltaiche e nuove tecniche di power management, potremmo riuscire un giorno a far affidamento alla sola energia solare per risolvere i nostri “problemi” energetici.

Laddove vedo scritto “In questo caso, essendo 1.8 V la metà di 3.6 V, un partitore butterebbe via metà della tensione, ossia un quarto della potenza.” penso che si tratti di una svista, poiché dovendo fornire al carico sempre la stessa corrente che esso richiede per funzionare, ma ad una tensione pari alla metà, si butta via metà della potenza non un quarto. Il paragone poi sarebbe stato meglio effettuarlo, a mio parere, con un regolatore serie, che pur buttando via sempre metà della potenza entrante, almeno tiene fissa la tensione per le diverse correnti richieste in uscita (ovviamente il bilancio non è esattamente questo, non è considerato infatti il consumo del regolatore anche quando la corrente di uscita è prossima a zero). Per il resto trovo un po’ arzigogolata la spiegazione, forse sarebbe stato più chiaro parlare di cariche elettriche, ma questa è solo la mia opinione…..

Sì, il discorso degli 1.8 – 3.6 V è impreciso, anche perchè le richieste di corrente di qualsiasi cosa stiamo alimentando dipendono spesso e volentieri da ciò che il nostro sistema sta facendo, e questo è particolarmente vero per i sistemi basati su microcontrollore. Che corrente uso, per i conti? Quella di massimo assorbimento? Quella in sleep? Devo tenere conto di quanto tempo sono in sleep e di quanto sono in modalità attiva? L’esempio era un semplice conto della massaia fatto per far capire quanto inefficiente sia alimentare tramite un banale partitore, niente di più.

Non mi è tanto chiaro perchè trovi arzigogolata la spiegazione… In che modo parlare di cariche elettriche avrebbe chiarito la storia?

Per come la vedo io, quando si fa un progetto ad un certo punto bisogna essere in grado di capire, in modo facile e senza farsi troppi problemi, quale soluzione è “migliore” e quale è “peggiore”, visto che l'”ottimo” in genere è piuttosto difficile da beccare. I calcoli, su quel partitore, li ho fatti banalmente considerando P = V^2/R e trascurando il fatto che il circuito, caricando il partitore, avrebbe alterato la R. Ma in effetti il circuito non altera la R se assorbe poca corrente, il che a sua volta è vero se il micro che stiamo alimentando è in sleep. Però i limiti di validità del discorso in fin dei conti non importano, perchè comunque il partitore spreca potenza, e il punto era capire che di potenza ne viene sprecata tanta e che il partitore non è granchè come soluzione al nostro problema.

Il discorso ha come unico fine quello che il partitore non serve in questi casi 🙂 I calcoli sono stati fatti, come ha detto ampiamente l’autore, considerando che P=V^2/R e rispetto ad un carico R con la sola tensione a dimezzarsi e trascurando i vari effetti. L’articolo vuole mettere in luce alcuni aspetti progettuali per alimentare attraverso pannelli solari, mettendo in risalto i convertitori richiesti. Il fatto di parlare o meno di cariche elettriche non mi è chiaro e mi sembra troppo generale…