Fino a qualche anno fa l’idea di controllare un robot o una protesi con il pensiero sembrava appartenere solo ai film di fantascienza. Oggi invece la possibilità di utilizzare i segnali provenienti dall’attività cerebrale per comandare strumentazioni esterne è diventata realtà. La ricerca nel campo delle interfacce neurali (in inglese Brain-Computer Interfaces, BCI) ha ottenuto negli ultimi anni risultati sorprendenti. Sono ormai molte le università e le aziende sparse in tutto il mondo che elaborano prototipi e software (anche open source) destinati alle applicazioni più disparate: dai videogames, alle neuroprotesi sostitutive per arti amputati, alle strumentazioni militari. Cerchiamo quindi di capire in cosa consiste un’interfaccia neurale e cosa ci possiamo aspettare da questo tipo di tecnologia nel prossimo futuro.

IL FUNZIONAMENTO DI UNA BCI

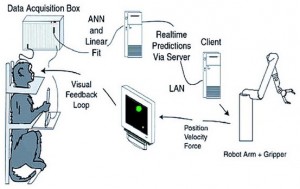

Esistono diverse tipologie di interfacce neurali. Tuttavia è possibile individuare uno schema di funzionamento generale descrivendo i componenti che le costituiscono. Il primo di questi componenti è proprio il soggetto che controlla l’interfaccia, il quale corrisponde al punto di partenza del processo. Infatti, come vedremo in seguito, il primo meccanismo che permette il funzionamento di queste tecnologie è la rilevazione del segnale neurale. Questa, a seconda della tecnica utilizzata, può essere effettuata tramite sensori esterni (non-submerged sensors) nel caso delle metodologie non invasive, sensori interni/esterni (half-submerged sensors) nel caso delle metodologie parzialmente invasive o sensori interni (submerged sensors) nel caso di impianti intracerebrali. Il segnale rilevato da questi elettrodi viene trasmesso a un amplificatore che ne aumenta l’ampiezza rendendolo leggibile da un software che lo traduce in una serie di valori, definiti feature vectors, corrispondenti ai processi neurologici messi in atto dal soggetto (processo di feature extraction). Questi vengono a loro volta trasmessi a un feature translator in grado di trasformarli in comandi di controllo logici indipendenti dal device esterno. Il segnale ottenuto viene poi trasmesso a un'interfaccia di controllo che provvede a convertirlo nelle operazioni adeguate al device specifico (Figura 1). Da qui il pattern di comandi viene trasferito a un device controller che li traduce negli output trasmessi alla strumentazione esterna. Infine, attraverso un meccanismo di feedback, si procede alla progressiva convergenza tra operazione desiderata, o potremmo dire “pensata”, e risultato ottenuto.

LA RILEVAZIONE DEL SEGNALE NEURALE

Come detto, il punto di partenza nello sviluppo e nel funzionamento di una BCI è la rilevazione del segnale neurale. Come è noto l’attività cerebrale genera, durante qualsiasi processo cognitivo (mentre pensiamo, ci muoviamo, ricordiamo), delle minuscole variazioni di potenziale elettrico dovute al trasferimento di corrente ionica da un neurone a quello successivo. Questi debolissimi potenziali d’azione possono essere captati e rilevati attraverso l’impiego di diverse tecniche. Le più diffuse nel campo delle BCI possono essere divise in tre categorie: non invasive, parzialmente invasive e invasive. Le prime includono tutti quei metodi di rilevazione del segnale neurale che non richiedono un intervento neurochirurgico. Tra questi, il più diffuso e utilizzato è sicuramente l’elettroencefalogramma (EEG), il quale rileva l’attività cerebrale attraverso degli elettrodi (non-submerged sensors) posti sullo scalpo del soggetto. L’EEG ha il vantaggio di essere facilmente utilizzabile e poco costoso, ma fornisce una rappresentazione piuttosto grezza e imprecisa del segnale neurale. Esso infatti non è in grado di captare le informazioni provenienti da singoli neuroni o da piccoli gruppi neuronali, ma rileva piuttosto l’attività complessiva di popolazioni cellulari molto ampie. Inoltre, il segnale EEG è soggetto alle interferenze causate dall’osso cranico e dall’attività elettromiografica della muscolatura della testa. Recentemente, per ovviare a queste limitazioni, alcuni laboratori di ricerca stanno sperimentando l’utilizzo di tecniche alternative, come l’elettrocorticografia (ECoG). Questa metodologia di registrazione permette di rilevare potenziali elettrici relativi a piccoli gruppi neuronali, attraverso elettrodi posti direttamente sulla superficie della corteccia cerebrale (half-submerged sensors). La tecnica viene definita “parzialmente invasiva” in quanto l’intervento chirurgico necessario al posizionamento dei sensori, risulta avere effetti collaterali meno gravi rispetto a quelli causati dalle tecniche cosiddette invasive. Queste ultime sono quelle in grado di rilevare l’attività cerebrale con il maggior livello di precisione. Esse prevedono il posizionamento di microelettrodi direttamente all’interno del tessuto corticale (submerged sensor) , in modo da captare i segnali provenienti da singoli neuroni o da ridottissimi gruppi neuronali. Un tale [...]

ATTENZIONE: quello che hai appena letto è solo un estratto, l'Articolo Tecnico completo è composto da ben 2613 parole ed è riservato agli ABBONATI. Con l'Abbonamento avrai anche accesso a tutti gli altri Articoli Tecnici che potrai leggere in formato PDF per un anno. ABBONATI ORA, è semplice e sicuro.

L’interfaccia neurale è la dimostrazione vivente come la tecnologia può entrare in un certo senso nel corpo umano: una comunicazione tra cervello e computer, spettacolare!. La possibilità di dotare il corpo umano di soluzioni volte a fornire un valido supporto riabilitativo. L’innovazione in questo campo procede ad un buon ritmo anche grazie a molti investimenti, sia nella ricerca universitaria sia in quella privata.

Sono d’accordo con te Maurizio. A questo ritmo è possibile che questo tipo di tecnologie entri a far parte della nostra quotidianità nel giro di pochi anni. Alcune applicazioni, probabilmente, le possiamo solo immaginare

Salve, siete a conoscenza di attivita’ nel settore del collegamento tra pensiero e produzione vocale. Quindi mirata ad aiutare persone con disabilita’ come la disprassia verbale? Si tratta di un disturbo che rende difficoltoso produrre suoni e aricolare I movimenti corretti per esprimersi oralmente.

Caro Melastro,

esistono sicuramente più centri di ricerca e Università che stanno sviluppando interfacce per la produzione vocale, a partire dalla rilevazione del segnale neurale. Mentre non sono a conoscenza di attività commerciali in questo specifico settore.

Per quanto riguarda l’ambito di ricerca, ho recentemente avuto la fortuna di assistere a una lezione di PierPaolo Battaglini, professore di fisiologia all’Università di Trieste che ha sviluppato, insieme al suo gruppo, un sistema di comunicazione basato sull’attività EEG (questo è il link alla pubblicazione: http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2013.00039) per pazienti locked-in. Non so se poi questo suo lavoro è andato avanti, ma penso che lui sia un punto di riferimento in questo genere di ricerca. Questo è il link al suo sito personale, dove eventualmente trovi il suo indirizzo maill: http://sv.units.it/ppb/.

Spero di esserti stato di aiuto.

Fabio